(dr)

Le Quotidien du Médecin / 4 mars 2002

Démographie : le gouvernement

lance la concertation avec les professionnels

Le ministère de la Santé consacre aujourd'hui une journée

entière de réflexion, avec les professionnels, sur les modes possibles

d'adaptation de la démographie médicale aux

besoins de santé publique des Français. La période n'est guère propice à

une révolution des procédures de formation et d'installation des médecins,

mais ce soir, à l'issue des débats, des pistes devraient être tracées, une méthode

de travail et un calendrier arrêtés.

Dans deux ans, le nombre de médecins

exerçant leur art sur le sol français commencera à baisser. A partir de 2004,

il faudra soigner une population plus nombreuse et plus âgée avec moins de

mains et faire face, inéluctablement, à l'accentuation des problèmes qui se

posent déjà aujourd'hui : pénurie de médecins dans certaines spécialités

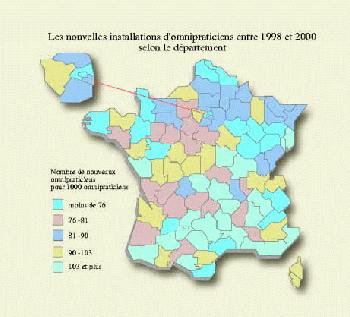

et certaines zones géographiques, répartition très inégale du corps médical

sur le territoire (voir carte). Bref, inadaptation aux besoins des Français de

l'offre des soins dispensés, tant en ville qu'à l'hôpital, par les médecins.

Ils vieillissent (un tiers d'entre eux avaient plus de 45 ans

en 1985, 58 % aujourd'hui) ; les femmes, dont la manière d'exercer est différente

de celle des hommes, sont de plus en plus nombreuses parmi eux (25 % en 1985, 36

% aujourd'hui) ; les jeunes recrues aspirent à travailler moins que leurs aînés

- à l'hôpital, ils vont effectivement le faire en bénéficiant des lois Aubry

sur la réduction du temps de travail (RTT). Depuis quelques années, les

rapports s'empilent qui brossent un tableau peu engageant de cet avenir de la démographie

médicale et insistent sur la nécessité de réagir.

Pendant que l'Ordre national des médecins tirait régulièrement la sonnette

d'alarme, ont successivement rendu des copies Jean Choussat en septembre 1996,

le Pr Guy Nicolas en mars 1998, les Unions régionales des caisses d'assurance-maladie

(URCAM) en octobre 2000, le Centre de recherche et de documentation en économie

de la santé (CREDES) en janvier 2001, la direction générale de la Santé

(DGS) et de nouveau Guy Nicolas en juin 2001.

Vers un nouveau relèvement du numerus clausus

Au fil des études, le regard porté sur l'évolution du corps

médical a changé. Le temps est passé où l'on pensait que la France comptait

trop de médecins (20 000 de trop, exactement, selon le rapport Choussat), où

l'on encourageait les départs en retraite anticipée et les reconversions (deux

dispositions du plan Juppé, en 1996).

Excédent ou déficit ? Personne ne se risque aujourd'hui à trancher. La définition

d'une densité médicale « cible » reste en suspens. Le débat est difficile

à conclure dans la mesure où nul n'a jamais prouvé que qualité des soins

rimait forcément avec pléthore médicale.

Les experts admettent que la pyramide des âges des médecins exige une

intervention rapide pour éviter une hémorragie à moyen terme. Et c'est

manifestement ce que le ministre délégué à la Santé Bernard Kouchner se

propose de faire aujourd'hui en se déclarant favorable à une nouvelle

augmentation du numerus clausus (1). Mais les experts préfèrent se

concentrer sur ce que le Pr Lucien Abenheim, directeur général de la Santé et

pilote de l'« Observatoire de la démographie des

professions de santé et de l'évolution de leur métier », que le ministre

installe officiellement aujourd'hui, appelle pudiquement les « lieux

de carence ».

La désertion des campagnes

Car alors même que la densité médicale française n'a jamais

été aussi élevée (si rien ne change, elle sera de 250 médecins pour 100 000

habitants en 2020, mais elle est pour l'instant de 329, plus élevée qu'en

Grande-Bretagne, qu'au Québec ou aux Etats-Unis mais plus faible qu'en

Allemagne ou en Belgique), les généralistes désertent les zones rurales ou

semi-rurales, les habitants de certaines villes moyennes doivent attendre

plusieurs mois avant de voir un pédiatre ou un psychiatre libéral, les centres

hospitaliers ne trouvent plus d'anesthésistes ou d'obstétriciens. Inévitablement,

la question du contrôle de la répartition généralistes/spécialistes et

celle de la régulation de l'installation des médecins se posent donc avec de

plus en plus d'insistance. Et là, entre contraindre et inciter, le gouvernement

a déjà tranché. Il a suivi les recommandations formulées il y a un an par

Dominique Polton, directrice du CREDES : créer un numerus clausus à

l'installation (c'est-à-dire empêcher les médecins de s'installer dans

certaines zones) est « difficile à concevoir et à gérer »

et le conventionnement sélectif par la Sécurité sociale ou les assureurs

n'est pas « pertinent ». La carotte vaut mieux que le bâton,

ont estimé les pouvoirs publics qui ont commencé à mettre cette règle en

pratique : la loi de financement de la Sécurité sociale pour 2002 pose le

principe des aides financières à « l'installation des médecins libéraux

dans des zones rurales ou urbaines où est constaté un déficit en matière

d'offre de soins ». Actuellement en discussion, le dispositif prévoit

que les candidats à l'exercice en milieu « sinistré » toucheront une prime

de 13 000 euros à condition de rester cinq ans au même endroit. Pour retenir

les jeunes médecins à l'hôpital, le même principe a prévalu. Un décret est

en préparation qui instaure des primes (5 000 euros ou 10 000 euros) pour les

assistants promettant de rester en poste deux ou quatre ans. Aujourd'hui au

ministère, d'autres pistes vont être explorées : l'instauration de quotas par

spécialités à l'internat (ce qui a déjà été fait en 1999 pour l'anesthésie-réanimation,

la pédiatrie et la gynécologie-obstétrique), les passerelles permettant de

changer de spécialité en cours de carrière, le développement des complémentarités

entre professionnels de santé sur le modèle du partage des tâches obstétriciens/sages-femmes

(un choix fait aux Etats-Unis depuis plusieurs années mais qui ne séduit pas

vraiment les médecins français)... Quelles que soient les options qui seront

retenues, une ombre plane d'avance sur elles. Elle vient de l'étranger (voir

encadré), où ce genre de mesures n'a pas vraiment fait ses preuves.

Karine PIGANEAU

(1) En 2000, le numerus clausus a été porté de 3 850 à 4 100. Il a une nouvelle fois été augmenté pour la rentrée de 2001, en atteignant 4 700. S'il gardait ce niveau, il y aurait en 2020 30 000 médecins de moins qu'aujourd'hui. Pour maintenir les effectifs à cette échéance, il faudrait parvenir au quota de 7 500.

Pour contrôler le nombre de médecins qu'il forme et

l'endroit où ceux-ci travaillent, chaque pays a ses recettes. D'une frontière

à l'autre, les ingrédients se retrouvent mais les dosages ne sont jamais

deux fois les mêmes. En voici quelques exemples :

· Le Royaume-Uni (175 médecins pour 100 000 habitants) : l'Etat fixe

le nombre d'étudiants admis dans les facultés de médecine sur avis d'un

comité d'experts se réunissant tous les deux ou trois ans. Il fixe également

le nombre d'étudiants à former chaque année pour chaque spécialité sur

une estimation des besoins. Ensuite, ce sont les Medical practice comittees

(MPC), composés de professionnels, qui contrôlent localement la répartition

des médecins sur un district et peuvent refuser de nouvelles installations si

leur nombre est jugé excédentaire. A l'hôpital, ce sont des commissions

locales de réflexion qui tentent de réguler les ressources humaines. Malgré

cela, on considère qu'il y a actuellement une relative pénurie de médecins

en Grande-Bretagne.

· L'Allemagne (464 médecins pour 100 000 habitants) : il n'existe

aucun mécanisme de régulation à l'entrée des études de médecine, ni même

d'accès à la spécialité. Cependant, la sélection des spécialistes existe

indirectement, par l'offre de stages qui a tendance à diminuer avec la

fermeture de lits ou d'hôpitaux. Une politique de restriction à

l'installation a été mise en place depuis 1993 et renforcée en 2000. Des

seuils de saturation ont été déterminés en-deçà desquels les

installations ne sont plus possibles. Résultat : d'ici à 2003, 5 400 places

seront ouvertes alors qu'on estime la demande bien supérieure.

· La Belgique (378 médecins pour 100 000 habitants) : elle a instauré

en 1996 un numerus clausus à l'agrément, c'est-à-dire à

l'autorisation d'exercice. Cette restriction ne porte pas sur des zones géographiques

mais sur le nombre total de médecins conventionnés. Une fois agréé, le médecin

peut s'installer où il veut. Un système d'aide à l'installation dans

certaines zones a toutefois été mise en place.

· Le Québec (208 médecins pour 100 000 habitants) : c'est le

gouvernement provincial qui fixe le nombre d'étudiants admis en faculté de médecine

et dans chaque spécialité. Une instance de planification créée en 1987 en

raison notamment de l'insuffisance de médecins installés dans les zones éloignées,

la Table de concertation fait des recommandations, notamment sur la répartition

des postes entre spécialités et contrôle l'immigration des médecins. Par

ailleurs, des mesures incitatives à l'installation ont été mises en place,

comme des tarifs d'actes différents durant les trois premières années

d'exercice, un soutien à la formation ou encore des primes d'installation.

Mais en pratique, ces mesures ont eu peu d'effets, notamment sur

l'installation des spécialistes.

C. R.

Source : ministère de l'Emploi et de la Solidarité, DREES, « Etudes et Résultats » n° 120, juin 2001.